2025年11月19日,埃隆·马斯克和黄仁勋两人坐在台上,马斯克说起了人形机器人。“真正有用的人形机器人,”他说,“这将是一场彻底的革命,能消除贫困——不是人口贫困,而是那种让人喘不过气的匮乏。”黄仁勋点点头,笑着补充,AI会让每个行业都像被电击一样重生。现场的人群嗡嗡作响,有人鼓掌,有人低头刷手机。我坐在屏幕前,看着直播,脑子里忽然闪过一本旧书,那本1978年的《小灵通漫游未来》。

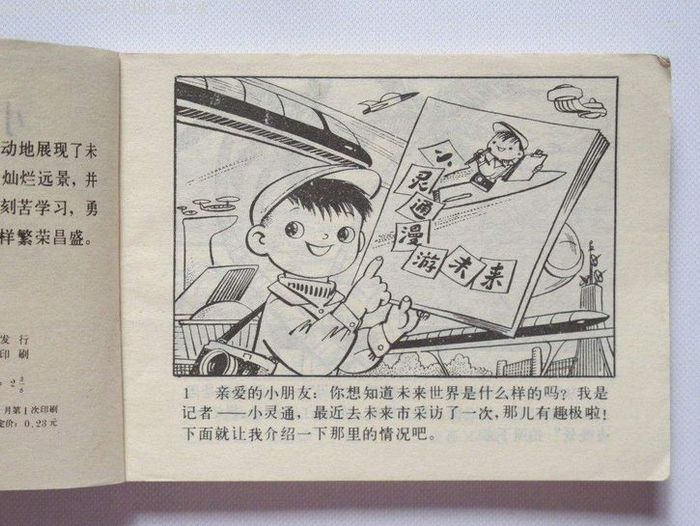

小时候,我翻开那本书,就像打开了一扇通往梦境的门。小灵通是个小记者,戴着圆眼镜,去“未来市”转悠。那里的一切都那么新鲜:房子像蘑菇一样自动长高,街上跑着不用油的电动车,人人手里拿着电视电话,能随时看到远方的亲人。最让我着迷的是那些机器人,它们不是冷冰冰的机器,而是像朋友一样帮忙做家务、照顾老人,甚至还能聊天解闷。叶永烈写的那未来,是一个没有饥饿、没有劳累的世界,大家都过得像在度假。贫困?那东西早被扔进历史的垃圾桶了。书里说,科技让生活变成诗,每个人都能追逐自己的兴趣,而不是为面包发愁。

现在回想,马斯克的话听起来多像书里的回音。他描述的Optimus机器人,能干活、陪聊,还能学着人类的模样走路、思考。黄仁勋则谈AI怎么像发电厂一样,源源不断地输出智慧,让工厂、医院、农场都高效起来。“钱会变得无关紧要,”马斯克说,“工作变成可选的爱好。”想象一下:机器人帮你种地、开车、治病,你呢?可以画画、旅行,或者干脆躺在草地上看云。听起来像乌托邦,可他们俩不是在空谈——特斯拉的机器人已经在组装线上忙活,NVIDIA的芯片正驱动着全球的AI大脑。

但我忍不住想,我们真的快到那儿了吗?1978年,叶永烈笔下的未来市,有无线充电的飞车和智能家居。现在呢?我们的手机能视频通话,电动车满街跑,AI助手像Siri或Gemini,能帮你订票、写邮件。可贫困还在那儿顽固地趴着。城市里,有人开着豪车,有人还在为饭钱奔波。机器人革命听起来激动人心,但想想那些工厂工人,他们的饭碗会不会先被抢走?

我记得书里有个场景,小灵通参观一个机器人农场,庄稼自动收割,粮食堆成山。没人饿肚子,因为科技让产量翻倍。现在,马斯克的愿景更野:太空里的AI卫星,用太阳能无限计算,解决地球的能源瓶颈。黄仁勋说,AI不是取代人,而是放大人的能力,让医生看更多病人,让老师教更多孩子。或许,这就是桥梁——从1978年的幻想,到2025年的现实。我们已经走了一半路:疫情时,机器人送药;灾区里,无人机投食物。未来市不再是遥远的梦,它正从实验室里爬出来。

不过,离完全抵达,还有段距离。不是技术的问题,而是人心。书里的人都信任科技,像一家人。可现实中,我们还在争论AI会不会抢工作、会不会失控。马斯克警告,AI得追求真理和美,否则就偏轨了。黄仁勋则更务实,说近几年AI会让你更忙碌,但最终带来丰盛。

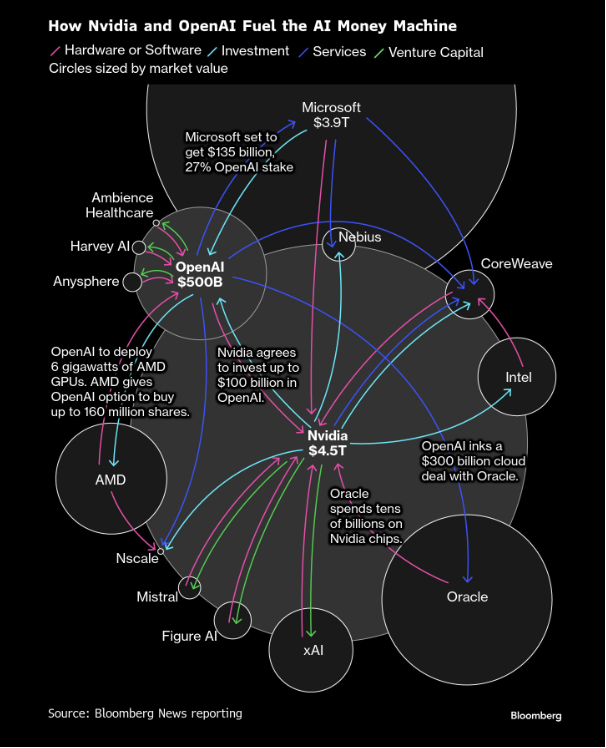

黄仁勋在台上侃AI和机器人时,英伟达的Q3财报刚落地,像一记重拳砸在市场心口。营收57亿美元,同比猛增62%,环比也涨了22%——远超华尔街预期的54.92亿。数据中心业务是主角,51.2亿营收,占了大头,Blackwell芯片卖到脱销,云GPU供不应求。净收入31.91亿,每股1.30美元,同比跳65%。展望Q4,预计营收65亿,又一次打脸分析师的61.66亿预期。

黄仁勋在电话会上直言,AI不是泡沫,而是“计算需求的指数级爆炸”。订单 backlog 已堆到5000亿,跨2025和2026。股价盘后蹿5%,收184.66美元,市值稳坐科技宝座。想想那场对话,这财报像燃料,点燃了机器人革命的火苗——从工厂到家用,英伟达正把科幻变现。未来?似乎近在咫尺,但别忘了,泡沫的影子总在热闹背后晃荡。

窗外,夜色渐深。我关掉屏幕,拿起那本泛黄的书。翻开一页,小灵通在笑。

我们离未来还有多远?也许,就差一两个大胆的跳跃。就像马斯克和黄仁勋坐在那儿聊天时,那种不经意的火花。或许,2-3年后的现在,机器人已经在路上送餐了,自动驾驶也是机器人哦。

Nvda现在已经是市场里4万亿市值的巨兽,一举一动备受瞩目,市场关联度很高,很多人看好,也很多人看空,但要相信树不能长到天上,但树也可以长的很粗壮,在市场中他还是那棵大树包括他背后的台积电:

英伟达在未来至少还有很多可以发展的空间,随着AI项目的更多落地实施,芯片需求只会是更加广泛,一二年内只会有合作者,难有竞争者,唯一能与之争锋的板块只有量子计算机(在这个领域除了NVDA,google也有重度参与哦),其他都是浮云,资本空头和媒体空头只会证明他的重要性。

特斯拉只要老马不作,不要参与政治,Tesla, X, X.ai ,X space, Space Link, 太空电力中心、数据中心没有一项是孤立的存在,全部都是一体化相互促进AI运用的最大业务场景,使用场景非常广泛。Meta,Google,openAI不管目前怎么投入AI产业,都缺乏Tesla立即可以落地的使用场景,这是他们之间最大的区别。