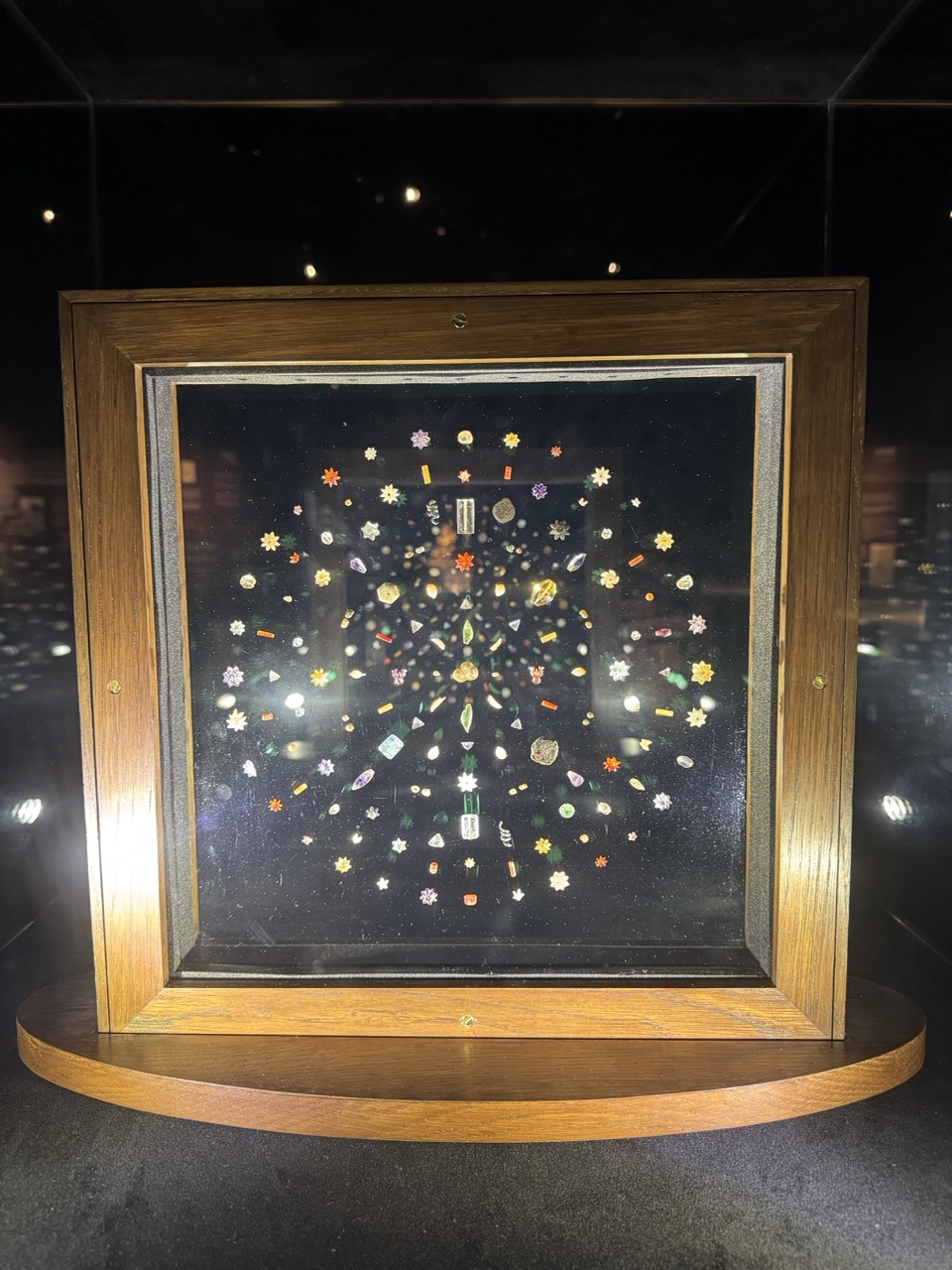

苏富比呈献首度亮相香港的比普罗瓦佛宝圣物。1898年,威廉‧克拉斯顿‧佩沛在印度北部比普罗瓦发现这批佛教珍宝,并连同藏有释迦牟尼遗骨舍利的坛罐一并出土,成为历史上一次惊人的重要考古发现。

此后,比普罗瓦出土的佛教珍宝就供奉于曼谷金山寺、仰光雪德宫大金塔,以及斯里兰卡各地,并在过去逾一个世纪中,成为信徒在东南亚和南亚广建佛教寺院的推动力。

当年威廉.佩沛获准保留的佛宝重复件,包括半宝、珍珠、锤花金银叶片等,一直于家族中传承,借展世界各地,包括2023年在纽约大都会艺术博物馆举行的《树与蛇:印度早期佛教艺术》。

PROPERTY FROM THE DESCENDANTS OF WILLIAM CLAXTON PEPPÉ | 威廉.克拉斯顿.佩沛家族藏品

The Piprahwa Gems of the Historical Buddha, Mauryan Empire, Ashokan era, circa 240-200 BC | 印度孔雀王朝阿育王时期公元前约240-200年 比普罗瓦释迦牟尼佛宝圣物

孔雀王朝阿育王时期,约公元前240至200年 比普罗瓦释迦牟尼佛宝圣物

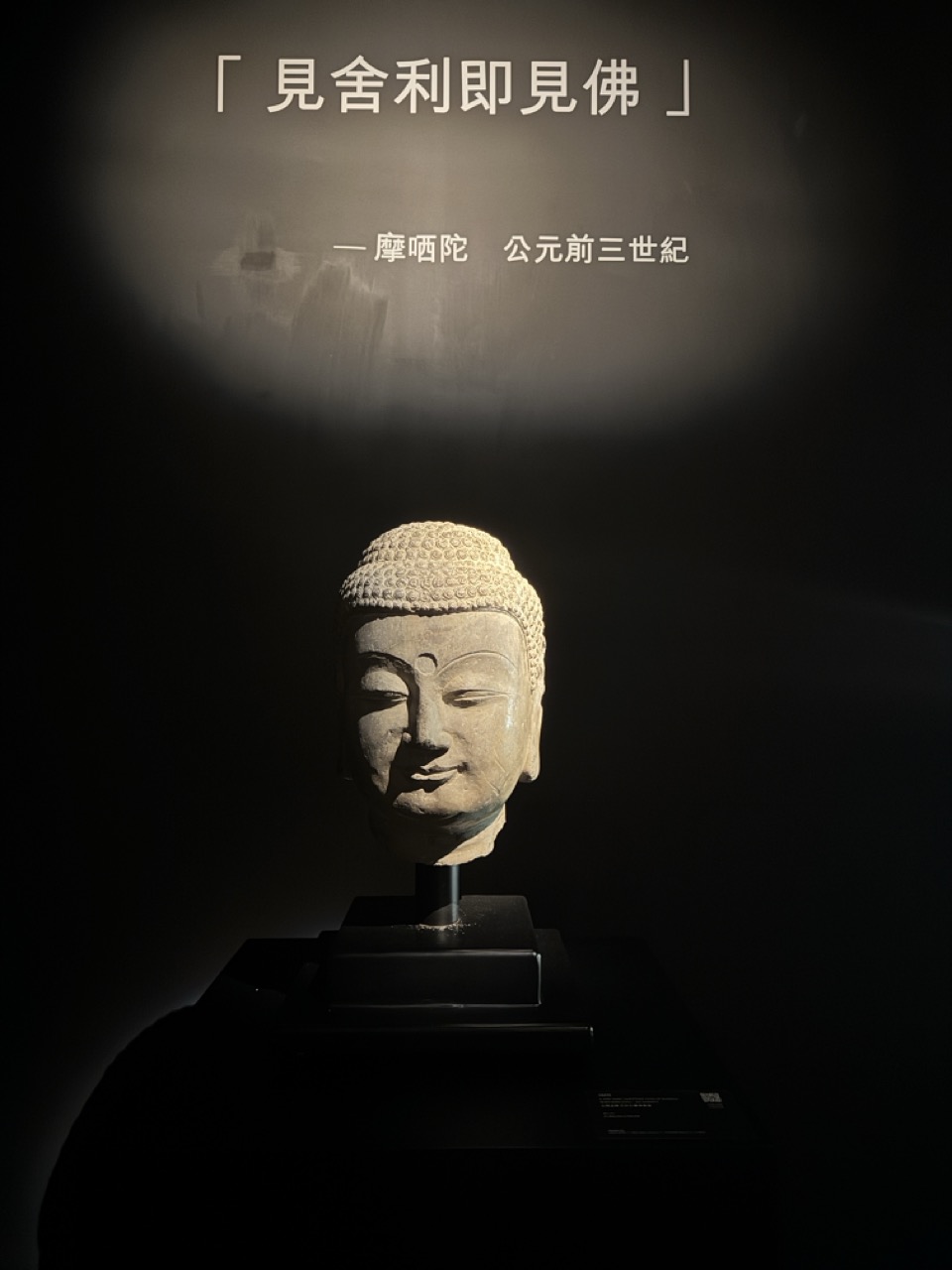

佛陀涅槃于拘尸那罗之后,佛骨舍利被分为八份,从此开始了舍利供奉的传统。膜拜佛骨舍利的情景,常见于早期佛教文物。根据《大般涅槃经》 ,佛骨舍利原应归予佛陀本族——迦毗罗卫国释迦族,后来为避免各族争夺,由婆罗门德罗纳分为八份,分别安置于八个舍利塔中,广得佛教信众虔诚敬仰,犹如世尊金身在世。德罗纳婆罗门用以装盛佛骨舍利的陶罐,是分配供奉后首件接触舍利的圣器。信徒捐献珍稀珠宝,随伴释迦佛陀之佛骨舍利,作供养、积功德,至今已成圣物。佛教信徒的朝圣,不仅包括游览佛陀一生居住与经历之圣地,至各处参拜佛陀舍利同样举足轻重。

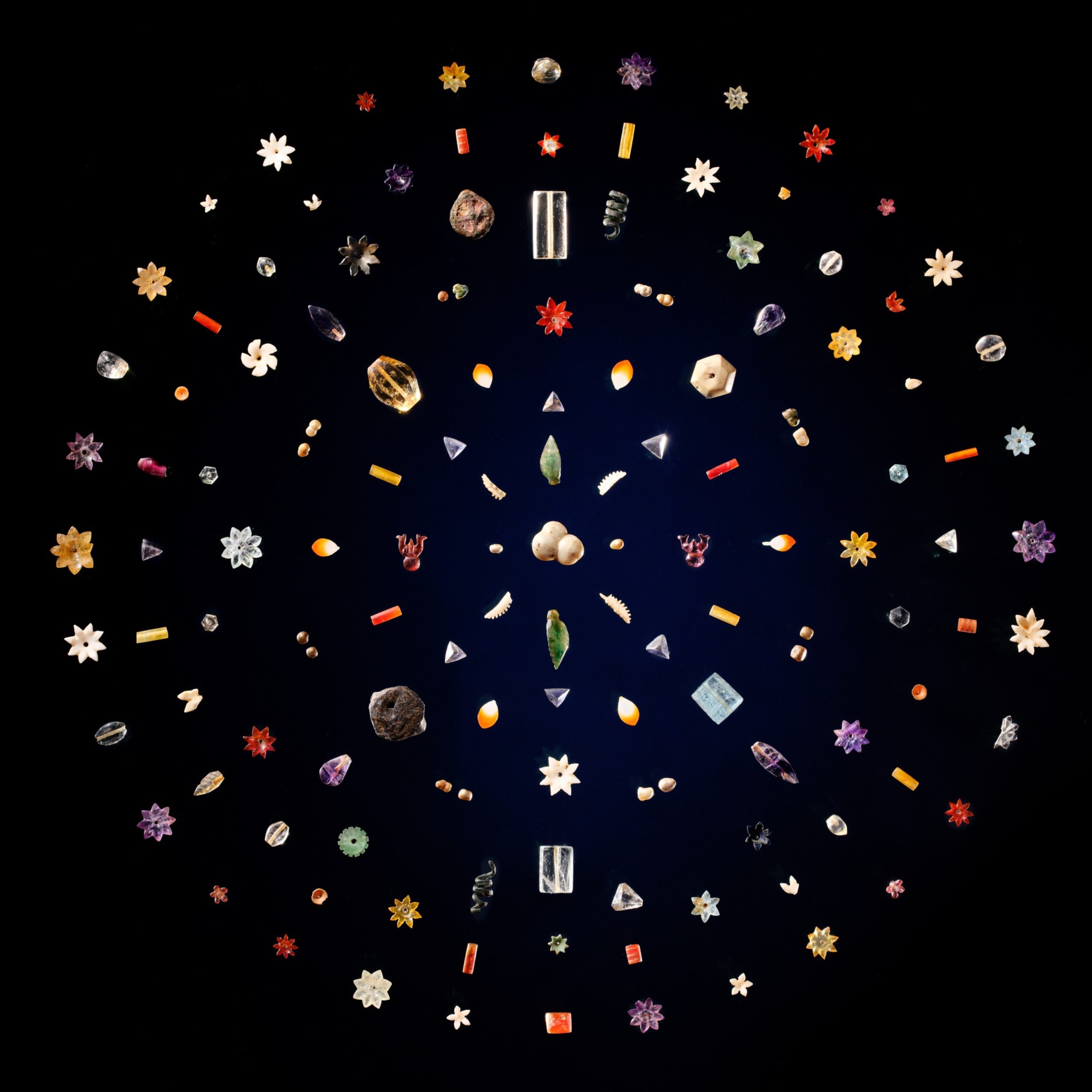

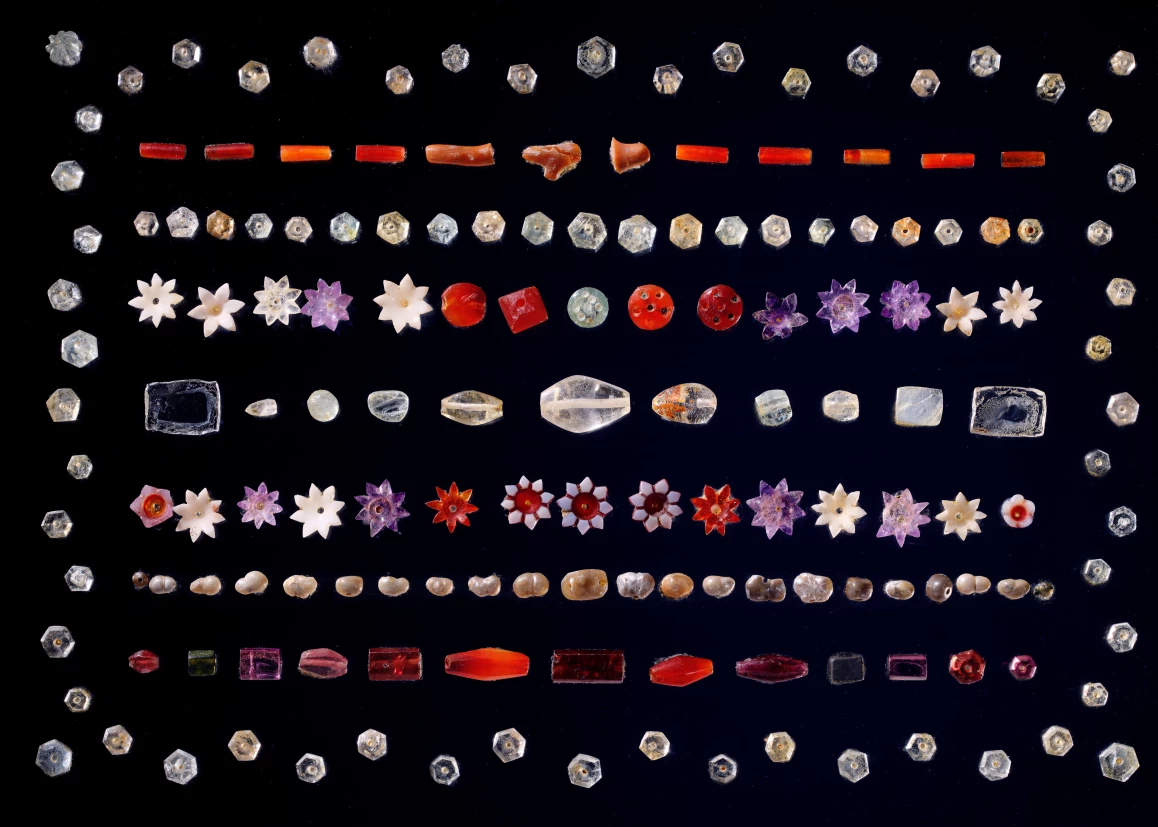

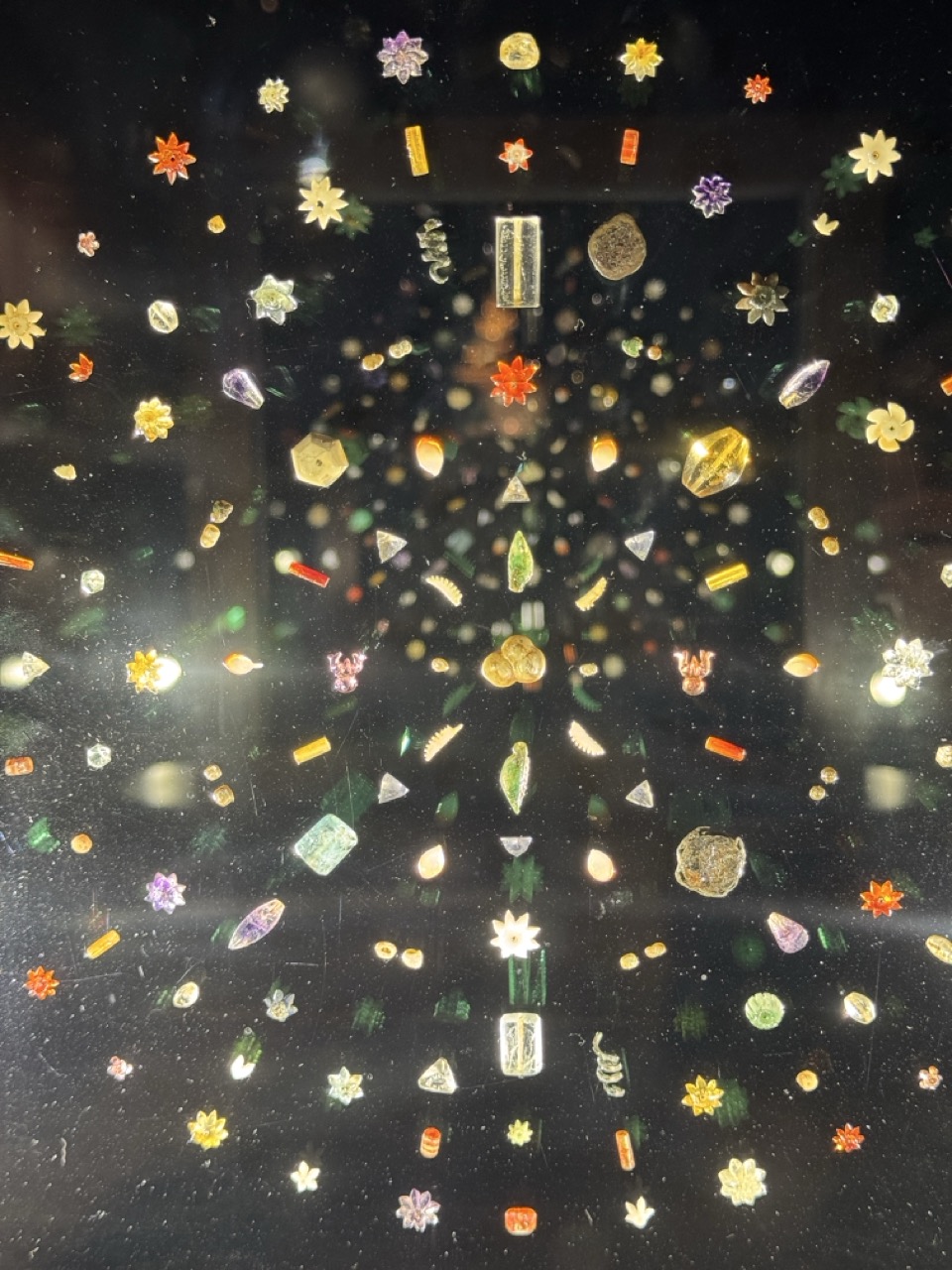

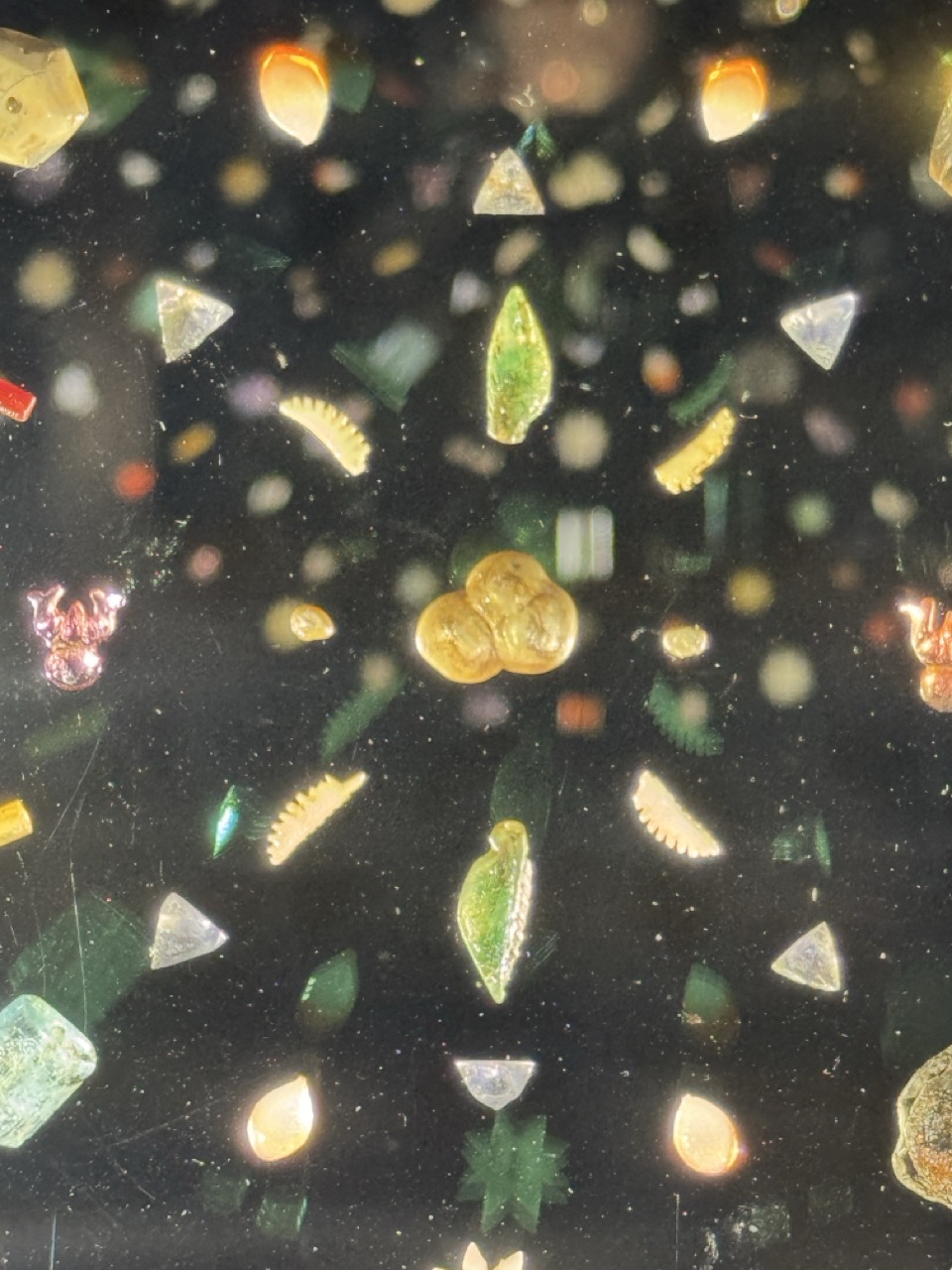

佛宝圣物由各类珍贵宝石组成,包括紫水晶、海蓝宝、红玉髓、珊瑚、黄水晶、石榴石、珍珠、白水晶、珠贝,及黄金,细琢成坠形、珠形、花形和各种造形的饰片与圆片,其中品质最精美的宝石与珍珠,则未经雕琢,保持天然样貌。如此丰美琳琅的珍宝,当中不少更属异国传来,珍稀罕有,突显其重要性。

比普罗瓦佛宝圣物由威廉.克拉斯顿.佩沛家族守护的任务即将告一段落。希望将佛陀的遗珍托付到有缘人的手中,也盼望更多人能有机会亲眼目睹这些佛宝,与两千多年前敬制花珠的佛教信徒们产生共鸣,体会人类共通的惊叹和敬畏,并从中领悟佛陀的智慧与教诲。

每一件佛宝圣物,都有其独特之意涵与精神,其中一部分更是呼应历史与象征意义。主箱中可见许多祥瑞形制,如盘长,象征出生、死亡、重生,轮回绵延不绝。中央三重宝珠两侧一对人形石榴石坠,显然象征佛教中的三宝:佛宝、法宝、僧宝,极为珍稀。出土圣物相伴大量珍珠,寓意心灵富足完满,珍珠宝光辉耀,如同佛陀之教导,指引明途,代表智慧与慈悲。正中心的三连宝珠,即是佛教三宝之体现。每一颗珍珠都提醒着世人,跟随佛陀的教导,唤出人人心中的摩尼宝珠。

60,000,000 – 150,000,000 HKD

200,000 – 600,000 HKD

【Yahoo 新聞報道】一批與釋迦牟尼遺骨舍利有關、被視為極具宗教與考古價值的比普羅瓦釋迦牟尼佛寶聖物,原定今日(7 日)在香港蘇富比拍賣,但早前受印度政府強烈反對,形容拍賣行為「違法與不道德」,要求即時中止拍賣並將文物歸還。《Yahoo新聞》記者今早到場,蘇富比於今早突剎停相關拍賣,並將比普羅瓦佛寶聖物從蘇富比網站下架,現場公關確認延遲拍賣並指「畀啲時間大家」。有到場僧人稱準備了十萬元,欲購部份聖物不果。

就蘇富比拍賣比普羅瓦佛寶聖物,印度政府早前發出律師信給蘇富比與持有者佩沛(Chris Peppé),批評拍賣行為「侮辱佛教信仰,違反多項國際法與聯合國公約」,而將佛陀聖物商品化,亦是對全球佛教徒的傷害。

據蘇富比網站資料,佛陀涅槃於拘尸那羅後,佛骨舍利由婆羅門德羅納分為八份,其中一份歸予佛陀本族—釋迦族,而比普羅瓦(現北印度北方邦)塔,以供奉釋迦族獲分配之佛骨舍利。原本蘇富比設有拍賣品預展,但記者到場後未能尋到比普羅瓦釋迦牟尼佛寶聖物,有職員稱:「呢個今日拍賣(品),已經拎咗落樓下,無得睇喇!」